Retour à la main | dessins

- Mahigan Lepage

- 1 juil. 2009

- 36 min de lecture

2009.

C'était en 2009. Un temps d'introspection. Je m'enfermais dans mon appart, j'écoutais de la musique, je buvais du thé, je sondais le dedans, je dessinais.

Je m'étais remis au dessin pour la première fois depuis l'adolescence. Ç'avait pris la forme d'une série sur mon blog. Je n'ai plus les textes – ils existent peut-être encore quelque part. Mais l'essentiel était dans le geste du dessin, ce que j'appelais le retour à la main. J'ai gardé les numérisations sur mon ordi, puis dans ma Dropbox pendant toutes ces années. Aujourd'hui, je les mets ici sur mon site – comme une sorte de repère, pour moi, pour reprendre le dessin.

La série s'intitule donc «Retour à la main». Une exploration de différents nœuds, dans le non-verbal du corps, du visage, de la main...

Addendum, 16 février 2021. Je viens de retrouver les textes liés aux images. Je les publie plus bas, pêle-mêle. Chacun était lié à un dessin.

enchevêtrements

Et pourtant, l'ordre d'un visage. Qu'à force de fixer on n'y tient plus, l'oeil produit des visages. Le plus souvent, malicieux, en tout cas froncés, lignes centripètes ou angulaires. On soupçonne le cerveau reptilien, on en fait peu de cas.

Arbre de l'autre côté d'une grande fenêtre, frêne. Soi-même à plusieurs pas, à l'extrémité fermée d'une pièce longiforme, regard fixe. Et dans l'enchevêtrement des branches, ce visage au nez long et aux yeux triangulaires. Visage comme une flèche, ou une lance descendue du ciel à l'oblique, pour traverser le frêne non comme corps étranger, mais en lui-même, ou par lui-même.

Image où s'assemblent les pensées et les peurs, même si distraitement, si secondairement, comme un support où prendre appui pour déplacer en retour son propre regard. Chimère d'enfant apeuré ou d'adolescent drogué, je les connais ces visages. Vais-je les fixer enfin, une fois pour toute?

Et si j'entreprenais de démêler entièrement cet arbre, ce frêne que j'appelle parfois abusivement mon arbre, d'en épuiser (sur deux dimensions seulement) la multiplicité foisonnante des visages, de lui faire porter (le pauvre, mais il n'est pas pleureur) aux branches et au tronc la fronde de ce qui en moi-même m'enveloppe et m'étouffe?

paume

<quote>«Reviens à la main.»

Henri Michaux</quote>

------

Cela s'est fait tout seul, sans effort ni pensée. J'étais descendu une fois de plus au coeur de la glace noire. Je voyais tout autour les frises et les reflets, les mouvements apparents des pensées et des intensités, des sensations.

Soudain j'ai pensé main. Puis non, j'ai pensé paume, seulement paume. Je ne voyais plus l'arbre au-devant. Les visages étaient devenus doux, satinés.

J'ai imaginé une paume, disons ma paume pour simplifier, ma paume donc sur une joue, disons sa joue, ou leur joue. Foin du possessif : c'était paume et joue, non à contre, mais à plein, à fond. Oui cela fondait, se confondait - quoi de plus fondant qu'une paume et une joue? C'est de même nature, l'une et l'autre, épais et doux, même rugueux c'est doux, une main d'homme, une joue d'homme.

Pensé paume donc, paume et l'autre, la joue, plus autre ni joue, mais paume même, à plein, ou à plain, d'un seul relief, d'un même soupir comme une plaine. Les visages n'étaient plus courroucés, le reptile en moi s'était tu.

Puis j'ai retourné la paume, non contre moi, mais à moi, à plein, à plain, aux régions aigus et sourdes de la fronde alentour, mal apaisées.

Et ce pouvait être simplement aux oreilles, pas aux oreilles vraiment, mais à l'écoute - paume au son, à la sensation de son, plancher qui craque, vrombissement au-dehors.

Ou aux yeux, ou plutôt à la vision - paume à la vue, apaisement des formes dentelées et des couleurs criardes, et même le fade le consoler.

Puis à la peau, au toucher - paume à la cheville qui fait mal, ne fait plus mal, douleur n'est que forme, que visage, demandant seulement qu'on rassure sa vivitude.

Et ainsi à la tête, les pensées, les seules pensées - et c'est comme paume parcourant les pariétales du crânes, apaisant les pensées.

Enfin le coeur, parce que vraiment c'est là qu'émotions se pressent - paume comme traversant le corps jusqu'au coeur et caressant peur et désir et autres, même aiguisés les caressant, paume cornue ne s'y coupant pas, s'y brossant au plus.

Bien sûr qu'en paume j'entendais baume, inconsciemment d'abord, puis consciemment, en rajoutant alors sur les autres et sur moi, autour de moi. Ce monde en a bien besoin, je pensais. Pour dégeler la glace noire, je pensais. Paume arrête et soigne, je pensais encore...

... et je posais ma paume sur ces pensées mêmes.

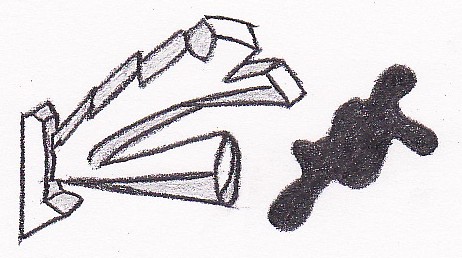

dents métalliques

Ce sont des images très anciennes. Dirais-je qu'elles me sont familières? Sans doute que, si elles me hantent encore, c'est que jamais je ne les ai acceptées comme miennes, toujours je les ai rejetées comme étrangères. Et elle se réimposent d'autant plus que j'essaie de les supprimer - c'est bien connu, ce fonctionnement.

Je sais précisément, extrêmement précisément d'où elles viennent. Mon imagination d'enfant a simplement puisé dans le réel le plus immédiat.

Première image : une scie métallique dentelée. Sur le coteau au-dessus de la maison, il y avait la scierie de mon père, ce qu'on appelait le moulin à scies. Je n'allais pas encore à l'école que déjà je traînais au moulin. Les scies m'auront fait peur. Leur image s'est transportée dans mes rêves, en particulier dans un cauchemar dont je me souviens très clairement : je sautais sur mon lit (probablement véritablement : j'étais souvent somnambule) pour tenter d'éviter, par au-dessus ou par en-dessous, les scies qui m'attaquaient horizontalement, pour me découper comme un saucisson. L'image de la scie est restée, pour ainsi dire dans les yeux : encore aujourd'hui il m'arrive d'en lancer et d'observer les rebonds, les retours. Mais c'est comme dans ces rêves inutiles et sans fin, répétitifs : cela n'aboutit jamais, n'est qu'obsession et torture de mon cerveau.

Deuxième image : un piège à loup. Là encore, je n'ai pas eu à aller chercher bien loin. Dans le boisée de feuillus devant la maison, on avait trouvé ce piège, en groupe d'enfants. C'était une mâchoire de fer dentelée. Pour le déclencher, on (le plus vieux sans doute, il s'appelait Mars, c'est authentiquement vrai) avait planté une branche dedans. La mâchoire de fer s'était d'un coup sec refermée. Crac! Cassée, la branche. Cette image se logerait à l'endroit précis où je reportais alors mesquinement, mais inconsciemment, une angoisse peut-être plus grande et plus noble que celle qui obsédait le vieux docteur viennois : l'angoisse de la mort, du corps. Et de l'animalité : n'était-ce pas un piège à loup? Et que veut dire mon prénom cri, sinon?

Images que je ne tente plus de chasser. Tant elles sont fortes et vieilles, je ne doute pas qu'on puisse en détourner la puissance. Laissons-les travailler, jusqu'à éprouver la mort dans le présent même du corps. Il en restera toujours quelque chose, sans doute.

éclairs de pensée

Une sorte de tube, dont l'ouverture, la dilatation dépendent du contenu qu'on y met et du temps qu'on y demeure. Ici, la représentation très approximative d'un dialogue neuronal qu'on n'aurait pas entretenu, qu'on aurait simplement laissé passer, par exemple en situation de méditation. L'une des extrémités (mais c'est abusivement qu'on parle d'extrémité) est ouverte, parce que c'est ainsi que la cognition se présente, ouverte, mais vide, vide dans la première fraction de seconde seulement - il est rare qu'on ne la remplisse immédiatement. Néanmoins, l'inconnaissable état initial doit être vide. C'est pourquoi on ne peut d'ailleurs situer précisément l'origine de la cognition. Passive ou active, on la cueille ou elle s'impose. De toute façon, dès qu'on l'observe, elle est déjà là et on a déjà commencé à la modifier et à la remplir par notre observation.

Plus on la remplit, plus le tube grossit. Et plus on s'y accroche, plus le tube allonge. En l'absence d'exagération et d'attachement/enchaînement, la cognition à peine remplie déjà se vide, se rétracte. Elle n'a pas le temps d'allonger; dans la seconde elle s'étrangle, se renverse et s'effrange, se dissout.

Probablement elle reviendra, mais quand? C'est incertain. Non, elle ne reviendra pas : chaque cognition est événement, et l'événement est unique. C'est le contenu qu'on y met qui reste le même, platement le même, dans toute sa limitation : une syntaxe, une image, à peine variables.

Habituellement on n'y voit rien : ça naît, on remplit, ça meurt. Ou, agravement : ça naît, on remplit, on remplit à soûl, ça gonfle, ça gonfle, ça s'allonge. Ça meurt oui, ça finit toujours par mourir. Mais pas longtemps : ça renaît ailleurs, on regonfle, on rallonge. Ça paraît sans fin - c'est le début du désespoir.

Il est grand temps alors de fixer les éclairs dans la glace, arrêter le soleil un temps (solstice) et regarder tout cela d'un peu plus près. Allons, ça ne peut pas être si terrible (si).

débusquement

Croyant tenir dans mes mains une puissance qui cependant n'était pas mienne, pas faite pour moi, pas à ma mesure. Grossière erreur dont encore aujourd'hui je paye le prix, pour n'avoir pas su voir au bout du chemin - l'impasse.

Aujourd'hui donc, présente comme au premier jour sans doute cette impasse, inchangée, répétitive, inévolutive - c'est une chance? Sans doute. Il n'est jamais trop tard pour débusquer ce qui ne marche pas, n'avance pas, n'est là que parce qu'on l'y a laissé, négligemment, inconsciemment, comme une vieille chaussette sous l'armoire.

Il faut du temps pour se faire débusqueur, mais peu de temps pour débusquer.

Je l'ai vu là, la bête, au fond des coulées intérieures, faisant comme si. Surprise peut-être d'être surprise. J'en avais déjà aperçu l'ombre. Mais non prêt à lâcher le pan de montagne qui viendrait inévitablement avec, la bête s'y était simplement rembusqué.

Si j'avais su mieux observer mes mains, peut-être j'aurais perdu moins de temps. À quoi bon m'être menti si longtemps sur mes mains? Elles n'ont jamais eu l'épaisseur et la force brutale, expéditive que contre moi j'aurais voulu y voir, y mettre. Elles ne sont pas vraiment délicates non plus; elles gardent quelque chose de la terre et du bois.

Mais elles ont un aigu, un tendu, un grêle. Elles peuvent être tremblantes et lentes, progressives, longues et déliées. Elles sont féminines, non dans leur apparence, mais dans leur simple force, trop longtemps occultée.

Combien gagneraient les hommes à régler leur mécanique intérieure sur leurs mains?

détachement

C'est très simple. Grandis parmi les atlas et les globes, on y a été habitués à travers le concept de dérive des continents. On regarde l'Europe et l'Afrique d'une part, puis les Amériques de l'autre, et on voit bien que tout cela a déjà donné l'illusion d'une unité. Illusion tenace, certainement - quelques millions d'années, peut-être plus. Illusion quand même. Quelle rigolade, quand on y pense, cette idée de continent! Arbitraire comme le relief de la terre et l'écoulement des eaux. Si l'eau est vraiment un critère, regardez-y d'un peu plus près, et vous verrez que les continents sont partout fissurés, morcellés, décontinentalisés.

Mais c'est une opération d'abord mentale, en tout cas intégrée, puis projetée sur la carte du monde.

Jamais un homme n'a été rocher se détachant d'une falaise. Qu'est-ce qu'on en sait, de la fissure au-dedans de la roche, des vers, de l'humus, du tremblement ou du simple temps qui fait qu'on se sépare et tombe, pour se réincruster ailleurs?

Rien. Cependant quiconque peut faire l'expérience mentale du détachement, non au sens d'indifférence, mais de séparation, rupture des liens fragiles, artificiels qui nous clouent aux masses dans les reliefs intérieurs.

Il faut d'abord descendre, et attendre. Ne pas chercher la masse elle-même; elle est invisible, ou plutôt sa suture est masquée : elle se fait continent.

Chercher plutôt le noeud qui le lie au reste - reste au demeurant flou, difficile à définir, éventuellement composé d'autres masses à débusquer, à démolir, jusqu'à quoi, à quand?

Le noeud donc, l'enlacement qui retient, qui tend, qui tire. Peut-être une seule masse est retenue par plusieurs fils, plusieurs noeuds. Il faudrait alors les dénouer un à un. Pourtant il doit chaque fois y avoir un noeud central, nodal, emmêlement pas si complexe mais robuste, résistant, sous-tendant la totalité des croisements secondaires, tertiaires, et quelques degrés plus loin encore.

C'est comme cela en tout cas que la structure m'est apparue. Un noeud, et le sentiment déjà, non d'un dénouement, mais d'un déserrement (c'est déjà beaucoup, il me semble). La masse n'est pas tombée encore, elle s'accroche. Certainement elle a peur; toute chose ici veut survivre, même les pensées, pourtant si provisoires, si passagères.

On voudrait qu'elle tombe, mais qui voudrait cela? La masse n'est pas plus moi que le reste. On continuera pourtant à ronger la corde. Ce n'est plus qu'une question de temps et d'effort.

Mais ne tendez nulle oreille. Cela tombera en silence.

une main en appui

Qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on busque dans cette image du corps?

C'est un paramètre qui n'est pas à négliger. Comme les mains, le corps peut révéler ce qui pour nous a été réservé, et pas autre chose.

Dans le dessin on amplifie les traits, la ligne et la courbure, le geste, jusqu'à ce que de ce qui nous a toujours semblé faiblesse on aperçoive les forces. Les lignes de force.

Voit-on force émaner de cette image de corps? Peut-être pas émaner, mais se tendre, se tendre aux os et à la main, au bras. Les deux bras sont tendus, en fait. L'un se replie au centre de gravité, là où ça fait boule et noir - on ne voit pas. L'autre, coudé, se dresse de ce centre même, depuis le pliement du corps. Et suit la courbure, la posture penchée, ne cherche pas plus de vigueur que ce que peut donner le corps.

Main féminine, au sens où je l'entends, prête à caresser la tête d'un enfant, ou d'un homme ou d'une femme, tout en s'y appuyant. Appui sur l'autre, non au sens de reposer, ou décharger, mais au sens de confiance. Rapport à l'autre possible dans la limite de la confiance, de la confiance féminine. Point.

On oublierait presque que la plupart des psychopathes sont des hommes. Mais que cela n'est pas donné à tous les hommes. Pas donné même d'équilibrer son spectre, d'oublier un peu l'autre dans son commerce avec lui.

Une fois cela accepté, peut commencer enfin une fascinante vie féminine, dénuée de précipitation et de cabrements fiers. Dénuée et dénudée, comme de dos la maigreur et les os.

À toi est donnée en contrepartie la possibilité d'une main en appui.

au bout des doigts

Ce n'était rien que des plaques de plâtre sur un pan de mur de brique. On aura réparé des altérations.

Peut-on chercher dans le monde au-dehors des repères pour l'exploration intérieure? Pourquoi pas, si l'observateur et l'objet ne sont plus, dit la science, séparables, non influents.

Quelque chose là a appelé, qui ne s'adressait qu'à moi, c'est-à-dire à la succession des états et des expériences irrépétables, irreproductibles qu'on appelle moi.

Ce n'était rien, donc, que plaques de plâtres sur un mur de brique qui tombait dans un terrain vague, tout près de chez moi. Je l'ai vu souvent, ce mur, et pourtant jamais encore il ne m'avait appelé. Il attendait que retombent les préoccupations superficielles et que reprenne la seule occupation ici valable - le séjour intérieur.

Je ne m'y suis pas trop attardé, à ce mur. J'ai passé mon chemin. Pourtant l'image a eu le temps de s'imprégner en moi - ces semaines d'exercices mentaux auront dilaté quelque peu l'obturation de l'oeil, et augmenté sa vitesse d'enregistrement.

De quelques jours, je n'allais plus y penser. Doutant peut-être que le mystère puisse se montrer ainsi au-dehors, et non dans des formes intérieures et mentales, noires, inévidentes.

D'ailleurs ce dessin je ne l'aime pas trop. Il y a trop d'évidence, de commun. Et cependant...

Il y a quelques instants, alors que je descendais en moi, cette image s'est imposée mentalement. Je l'ai interrogée. Qu'est-ce qui dans ces plaques parlait à mon expérience?

Bientôt, une hypothèse sentie s'est présentée. Ces plaques, ce sont des empreintes. Des empreintes primitives, mères de toutes les empreintes : des empreintes de doigts.

Ainsi dressées sur un mur, verticales, bipèdes, c'est humain, c'est presque déjà de l'art.

Les doigts. Le bout des doigts. Ce qu'il y a de plus sensible, sujet à la torture, à la chatouille et l'écorchement. Une sensibilité d'effleurement, sans doute. Mais aussi, simplement, un contact primaire au sol, à la terre.

Qu'as-tu fait de tes doigts?

Les plasticiens connaissent les doigts. Les écrivains les découvrent. A-t-on déjà assez remarqué la modification de sensibilité immanquablement provoquée par la modification relativement récente des outils d'écriture? Avant l'invention de la machine à écrire, on écrivait avec son poignet et ses phalanges. Qu'est-ce qui change, quand on écrit, et de plus en plus, avec le bout de ses doigts?

Sur la feuille de dessin les plaques se sont déposées naturellement, involontairement en une sorte de patte animale. Et c'est cette disposition même qui peut-être transcende et compense l'évidence trop nette des briques et des contours, des lignes.

En moi il y a de la patte, de l'empreinte. Un rapport vif à la terre et à l'autre. Quand on n'a pas été fait pour le poing, on ouvre la main et on tend les doigts. Tout au bout sont les nerfs, comme un tourbillon d'ondes.

De tout cela, à déchiffrer, le monde sur ses murs pour moi dressait les symboles.

dans la glace noire

J'appelle cela glace noire. Descendre dans la glace noire. Faute de soleil, tâche de mûrir dans la glace.

Glace noire est invisible, sournoise aussi, et dangereuse. Sur les routes les voitures inconscientes y glissent. Cela ne pardonne pas.

Descendre donc for la glace, s'installer comme au milieu. Dans glace il y a aussi l'idée de figer, ou plutôt fixer, un temps ce qui d'ordinaire sans cesse s'enchaîne et entraîne, soumet.

On s'y trouve comme au milieu d'une tempête arrêtée, observable. Tempête aquatique, sous-marine et hivernale, noire. C'est un monde chaotique de décharges et de recharges, d'éclairs et d'hameçons. Qu'on s'y accroche et c'est parti, la glace fond et le flot vous reprend, les tourbillons. Ou sinon on laisse tranquillement les hameçons s'accrocher les uns les autres. Ça ne manque jamais de produire un spectacle fascinant de désordre et d'incohérence. Comme d'une multitude de maillons et de bouts de chaîne insatisfaits de leur état de solitude ou de minorité, et, tractant d'autres maillons et d'autres bouts de chaîne, cherchant sans cesse à s'augmenter, à s'allonger, à s'enchaîner.

Mécanique simple et efficace du tracas, de tirer, tracter, comme d'un treuil les petits bouts de pensées sans importances, mais ambitieux bouts, insatisfaits bouts donc, aspirant à plus, à plus grand, plus fort, à faire chaîne et venger dans la longueur, la durée ce qu'on leur a refusé d'épaisseur, d'importance.

Combats, contacts, suites, fuites : tout un barbotement, un grenouillement que la glace dispose en fresques, en frises, en tableaux fantastiques et lustrés. Cela enfin offert, rendu déchiffrable, pour qui ne se laisse pas prendre (ces Don Quichotte!) aux jeux de l'imagination, fichue faculté, puissamment surévaluée.

Pas un hasard, sans doute, que nous vienne en en parlant des métaphores poissonneuses et amphibiennes. Descendre dans la glace noire, c'est revenir aux ancêtres dans leurs fonds marins, à l'aquatique, au proto-reptilien.

Elle était quoi, alors, la main? Une sorte de nageoire, certainement. Tout juste bonne à battre un peu les ondes. La préhension alors tout entière dans la gueule, à la suite on se mordait la queue.

Ou bien juste des pattes ventouses, ou des pattes griffes. Rien de main.

Parce que main est privilège des primates et des humains. Mais le cerveau couche sur couche préserve des strates de non-main, des grouillements débondés et tortillés, poissonneux et amphibiens.

Il te faut veiller à modérer ta régression. Main est modération, tempérance. Halte là! Ne va pas te fondre dans ces fonds glaciaux, tu n'en remonterais pas. Même au plus for de tes mondes inhumains et noirs - préserve ta main.

origine d'une habitude

Pour tenter d'interroger cette mauvaise habitude, prise jeune puis abandonnée il y a quelques années, mais qui revient lors des périodes de stress, moins en fonction du niveau de stress que du niveau de tolérance au stress, pour interroger, disais-je, cette habitude tenace de me ronger les ongles, j'ai la chance de disposer d'un repère.

C'est un récit que ma mère m'a raconté. On m'avait confié exceptionnellement à la garde d'une famille de Saint-François, un village voisin - la famille Ouellet. Quand ma mère est revenue me cueillir, on lui a raconté que j'étais tombé de ma chaise haute. Sur le chemin du retour, dans la voiture, je me rongeais anxieusement les ongles, pour la première fois. Vu le détail de la chaise haute, je devais avoir quoi? trois, quatre ans.

Je dispose aussi d'un souvenir propre de ce séjour - séjour d'une journée, ou même seulement d'une demi-journée, sans doute, mais quelles conséquences? Je ne me rappelle pas la chute de la chaise haute. Ce n'est pas cela, ou bien c'est oublié. Voici ce qui reste. C'étaient des intérieurs un peu bûcheron ou chasseur. Beaucoup de bois, peut-être une tête d'orignal accrochée au mur. Dans le salon, le tapis, de poil brun, était très épais. Au sous-sol il y avait une table de billard. La maison était surchauffée, climat que j'ai remarqué souvent chez les authentiques habitants. Dans ce milieu, ce séjour, s'est imprimée la marque d'une image forte, insupportable : les parents portaient des couches. Véritable problème d'incontinence impudique ou travail de mon imagination d'enfant? Je ne sais pas. Mais je vois clairement les adultes, le père en particulier, ventripotent, masse de chairs suantes et bourrelées enfilant grossièrement une couche à sa mesure, dans la chaleur étouffante de la maison surchauffée.

Ouellet était déjà un nom qui m'était désagréable. On l'associait à une fille grosse et laide, forte, et qui, il me semble, aurait pu nous battre, nous faire du mal. Ce n'était sûrement pas la même famille (quoique), Ouellet étant nom courant dans ce pays. Qu'importe.

Mais plus encore, et c'est beaucoup plus tard que j'allais le comprendre, l'année dernière en fait : Ouellet, qui se prononce Ouellette, sonne comme toilette. Enfant qui n'a jamais voulu croire en l'arbitraire des noms, j'aurai fondu inconsciemment Ouellet et toilette. D'où évidemment les couches. Mais si elles étaient réelles? Confirmation de plus d'une certaine horreur du monde.

Comme la peur des dents métalliques, probablement à peu près contemporaine, la peur des Ouellet - nom qui suscite encore en moi le dégoût! - concentrait sur un objet, une image, l'angoisse mère de toutes les angoisses, angoisse sans objet, logée dans cet écart proprement humain et jamais comblé : l'angoisse du corps, de la mort.

Que même les adultes, ces dieux, portassent des couches, à cette vision rien n'aurait pu me préparer. Sans doute, s'il n'y avait pas eu les Ouellet, le monde aurait trouvé d'autres chemins pour entrer en moi, m'atteindre. Mais il y a eu les Ouellet, et maintenant je n'ai d'autre choix que de faire avec cette matière d'expérience.

Séjour brûlant et bestial, plein de chair et de merde. Qu'on s'étonne après que je me rongeasse les ongles sur le chemin du retour, et pour encore vingt ans et plus. J'avais vu mon enfer.

S'écorcher le bout des phalanges jusqu'au vif, jusqu'au sang - jeu très douloureux de l'anxiété, pour éprouver les limites, les bouts, la frontière du corps. Jeu affligeant, qui ne réussit rien, parce qu'il saute sur l'os et le gruge au lieu de l'observer posément.

Le sang ruisselle, on secoue les doigts, on souffle dessus. L'air excite les nerfs. Mais le corps s'est une fois de plus défilé.

à mains nues (hommage à Fred)

Retourner à la main, pour moi, c'est retourner au dessin.

J'ai grandi parmi les bandes dessinées et les dessins animés. J'avais la tête peuplée d'images bien avant de lire mon premier livre (tard). Je regardais mes Astérix avant que de savoir les lire. Et je dessinais, beaucoup, pendant longtemps. C'est même, non pas un hasard, mais un choix assez arbitraire qui m'a finalement fait préférer, au collège, les Arts dramatiques aux Arts plastiques. Je m'étais d'abord inscrit en Arts plastiques. Puis au moment de la rentrée j'étais parti dans l'Ouest. À la rentrée suivante, je choisirais Arts et lettres profil théâtre. À l'université, je continuerais en lettres, je laisserais tomber le théâtre comme j'avais, plus tôt, délaissé le dessin.

Je n'avais plus touché au dessin depuis l'âge de dix-sept ans. J'ai recommencé il y a une semaine, à mon plus grand bonheur. Cela me semble modifier totalement le rapport le plus intime à l'écriture et au mental. Je ne saurais encore bien dire en quoi. Sinon que le dessin me rapproche de la main. Me ramène à la main.

Comment, alors, j'aurais pu négliger de repenser à ce bon vieux Fred? Les Philémon m'ont accompagné pendant toute mon enfance et mon adolescence. Récemment, j'ai donné ma collection de bandes dessinées à mon neveu, mais je n'ai pas été capable, moi pourtant très peu sujet au fétichisme, de me départir de mes Philémon.

Cette série rejoignait déjà ma propre et simple situation dans le monde. Un enfant ou jeune adolescent vivant dans une campagne éloignée avec un père têtu et terre-à-terre, trouvant heureusement, grâce à un oncle (à moi l'oncle a manqué) des passages dans la trame du réel vers un monde autre, appelé Monde des lettres, et nourri (cela, je ne le voyais pas à l'époque) de la lecture de De Foe et Carroll.

Enfant, on me disait souvent (en tout cas, ce me semble) que je ressemblais à Philémon. L'identification en était facilitée. L'apparence mince et fluette, oblique de Philémon, ses cheveux en bataille - c'est bien l'image que j'avais, que j'ai encore en quelque façon de ma propre allure.

Et puis il y a que, Philémon, c'est du dessin. Pas du graphisme, pas de la reproduction. Pas cette bande dessinée qui met en avant le rapport d'une case à l'autre comme variations de lignes et de points. Fred dessine comme un enfant dessine : en s'amusant, en remplissant la page (qui connaît Fred connaît sa page-dessin, qui se joue de la case), en créant. Fred, ce n'est pas une machine à mouvements, pas un cinématographe, pas un bédéiste. C'est un dessinateur, un dessinant.

Ça colorie, ça dépasse, ça fait des traits. Ça fait des soleils (deux, dans le Monde des lettres) avec des rayons. Et derrière la moustache, on devine un conflit mal apaisé avec le monde, par où l'art commence.

Dans le Monde des lettres (des lettres dessinées), on tombera (l'Île des brigadiers) sur cette créature, le manu-manu. Et comme Fred aime les jeux de mots, il l'habillera d'un uniforme militaire, manu militari, dont par chance la bête se libérera pour retourner à l'état sauvage. Ainsi sur ce dessin (reproduction personnelle - ai-je le droit?), on voit un manu-manu qui repose dans son élément naturel.

Une main, oui, une simple main. Détachée, indocile, sauvage. C'est précisément la main qui dessine que Fred invente dans le Monde des lettres. J'ai toujours été fasciné par le manu-manu. Mais c'est aujourd'hui seulement, maintenant que je tente un retour à la main, que je mesure la valeur, l'ampleur de l'invention.

Trop longtemps on a oublié sa main. On s'est éloigné du dessin, et même l'écriture s'en est trouvée mal, coupée de la main. Il était temps, grand temps qu'on y revienne.

Dessinant, écrivant, se préparant pour un combat sans armes...

une solution d'équilibre

On peut aussi travailler à partir d'une simple silhouette, esquissée rapidement, puis bistrée.

On voit vite ce qu'il y a de défensif, et la part qu'y a la main. Halte! Mais pas un "halte" militaire, pas une défense de territoire. Dans ce cas la silhouette serait droite. Or elle est penchée, oblique. Elle ne défend rien qu'elle-même.

Et dira-t-on qu'elle se défend bien? Là n'est peut-être pas la question. Mais si l'on devait répondre, on dirait probablement non. Trop instable, trop déséquilibrée pour se bien défendre. C'est son geste défensif même, censé la protéger, qui la compromet. Elle risque à tout moment de basculer, cette silhouette - tomber arrière, tomber côté. Si elle ne s'était pas autant énervée, elle ne risquerait probablement rien. D'ailleurs, sur le dessin, on ne voit nulle menace. Rien. Blanc.

Quand même. Il y a d'autres manières de voir, d'autres strates de signes, dans ce dessin. On ne la sent pas si menacée, cette silhouette. Elle a quelque chose d'animal, d'aigle et de loup mêlés. Elle a du carnivore en elle. Bec tranchant ou croc aiguisé. Attention!

N'y a-t-il pas une force de l'oblicité que les êtres verticaux ou horizontaux ne peuvent pas comprendre? Ce n'est pas impossible. Il y a des compensations. La jambe, la tête s'allongent et s'aiguisent, contrebalancent. Les mollets et les cuisses se musclent davantage - il le faut bien, pour tenir en cet état qu'on dirait non naturel, ou traumatisé, comme on dit d'un arbre courbe qu'il a subi un traumatisme.

Et puis il y a l'autre main. On la reconnaît, cette main, même si elle s'ajuste ici à une autre orchestration du corps. C'est la main en appui. Appui sur quoi? Sur l'autre, assurément. Il n'est pas montré, pas plus que la menace du monde. Rien. Blanc. Et cependant.

Imaginez là qui vous voulez, ce que vous voulez. Un enfant. Un chien. Une femme ou un homme à genoux. Même un arbrisseau fera l'affaire. La main dans les cheveux, dans la fourrure, dans le feuillage.

Non, on s'est trompé. Elle ne défend pas rien qu'elle-même, cette silhouette. C'est seulement qu'on n'y voyait pas clair. Pas plus qu'on ne voyait la menace du monde, non plus irréelle (pourquoi le serait-elle? il est dur, ce monde).

Elle défend un autre, donc, mais pas par pur altruisme (si tant est même que cela soit possible). Elle défend l'autre parce que c'est la seule issue possible à son oblicité, l'unique et ultime solution d'équilibre.

Puisque combien parmi nous (vous?) sont courbés, penchés, à terre? Combien ont pire que soi perdu l'équilibre, glissé au bord où vous, vous êtes quelquefois allé, avez comme eux failli glisser? Et aujourd'hui, aujourd'hui seulement vous voyez, par la magie d'un dessin esquissé à la va-vite dans le carnet spirale, et par le redoublement d'une écriture immédiate et à bout de doigts, les conditions, somme toute simples, de votre maintien en ce monde et de votre marche.

honte du corps

Corps. Honte du corps. Qui jamais n'a eu honte de son corps?

Cela commence par des paroles et des rires d'adultes inconscients. Souvenez-vous. Eux, les adultes, s'en souvenaient-ils? Se pourrait-il que, inconsciemment, ils vengeassent ainsi leur propre vieille blessure? De ce jour mal oublié où on leur a fait remarque de leurs grossières sécrétions ou émanations (sueur, sang, urine, sperme, gaz, merde).

Cette fille de douze ans devant qui on s'esclaffe : tu rougis! S'en relèvera-t-elle?

Ce garçon de dix ans tancé par son père parce qu'il mouille encore son lit. Quelles séquelles?

Ce garçon de trois ou quatre ans qui devient la risée de l'assemblée d'adulte parce qu'il a de la merde collée à la culotte. Quel départ?

Ce garçon de huit ans surpris à se masturber. Quelles suites?

Cette fille de six ans incapable de retenir sa vessie même en classe. Qu'est-elle devenue?

Cet adolescent de seize ans moqué par la fille qui gouvernait son dépucelage. Quel ratage?

Ce jeune homme de vingt ans humilié le jour de son bizutage. Quelle colère?

Cette fille de huit ans tâtée par l'oncle, le grand-père, le père. Quelle vie?

Ce célibataire de trente-cinq ans à qui on a fait remarque qu'il suait comme un bouc. Quelle misère?

Cette fille de quinze ans moquée à cause de son acné. Quelle perte?

Cet homme de quarante-cinq ans émasculé par faute d'érection. Quelle souffrance?

Ce garçon de quatre ans à qui on répète qu'il ressemble à une fille. Quelle haine?

Cette femme de vingt-cinq ans qui s'est vue frappée du mot "frigidité". Quel ressassement?

Cet homme de soixante ans dont l'épouse n'a jamais supporté l'odeur. Quel effondrement?

Cette femme de quatre-vingt ans souffrant d'incontinence. Quelle régression?

Cet homme de quatre-vingt-dix ans plus guère capable d'aller de son lit d'hôpital à la toilette. Quelle fin?

Et ainsi de suite. Mais à quoi bon continuer, puisque vous vous êtes déjà reconnus. Et en plus d'un cas. Sinon, il y a aggravement.

Honte. Corps fait honte. Honte parce qu'on nie. Honte parce qu'on ne veut pas. Parce qu'homme se fait dans le désordre. Il faudrait commencer par le corps et l'animal, et de là découvrir l'esprit. Il faudrait commencer par mourir.

Au lieu de quoi, on commence par l'illusion, on commence par la conscience. On commence par apprendre à parler. C'est trop tôt! On ne devrait pas parler, on devrait à peine penser avant l'âge de quatre ou cinq ans. Avant qu'on eût bien compris, avec son corps, qu'on est mortel, qu'on est animal.

Notre vie commence par un malentendu.

Pour cela, honte du corps. Honte n'est qu'inacceptance. Honte n'est que déni.

Pour cela, la première remarque au corps nous blesse, quand elle ne nous brise.

La vie n'est qu'un cheminement inabouti vers le corps.

Pour quoi l'homme veut être femme, et la femme mère.

Chemine à travers un paysage de corps. Toute expérience produit des images. Préfère les images les plus dégoûtantes et les plus honteuses - elles ne le sont que par toi. Méfie-toi des fuites symboliques : l'esprit aime à ériger des semblants d'immortalité.

À chaque instant, regarde ta honte en face.

mémoire du corps

Se présentait une difficulté qui, dénouée, desserrerait peut-être bien d'autres noeuds. Il y avait à revenir à la mémoire du corps.

C'est une région angoissante parce qu'elle échappe à l'emprise consciente. Tout ce que le mental peut faire, c'est confiance. S'apaiser donc, et laisser travailler la mémoire du corps. La pensée ici est plutôt entrave. Cela, on le sait. Mais l'a-t-on jamais éprouvé?

Qu'après douze ans sans dessiner, ma main se rappelle comment, même maladroitement, même gauchement, c'est bien que travaille la mémoire du corps. Jamais, pendant toutes ces années, je n'ai pensé au dessin. Sinon pour me dire, inutilement, que probablement je ne savais plus faire.

Et même, une nuit suffit. Tous les matins ou presque je me lève pour écrire. Écrire récit. Écrire thèse. Et chaque matin, mon esprit s'affole. Une nuit, pas plus, et déjà je ne saurais plus faire?

La méfiance au corps peut mener loin. Certains vont jusqu'à devenir philosophes. C'est une extrémité intéressante. Heureusement, elle n'est pas pour toi.

Toi pour l'heure tu te tiens dans l'entre-deux inconfortable entre la pensée et le corps, et tu penches. Souviens-toi, hier, comme la lecture de concepts trop durs (Bakhtine) t'a plongé dans un état d'anxiété. Peut-être faut-il commencer par là, puis descendre? Mais combien d'années déjà as-tu ramé, galéré dans ces constructions émergeantes? Peut-être as-tu déjà fait ton temps.

Et ce que tu lisais (Bakhtine), c'était encore parce que tu te méfiais du corps. Parce que dans une semaine tu aurais à affronter une audience populeuse venue t'entendre parler littérature, comme si tu savais quoi que ce soit de littérature, comme si littérature était savoir. Ironie du sort, tu parlerais de Rabelais...

Tout ce que tu peux de parole est dans ta main. Main formée (encore, peu) à quelques années de littérature, qui est non seulement lecture, non seulement écriture, mais expérience, corps-à-corps. Et devant eux tous c'est cela et cela seulement que tu aurais à rendre, à pulser. T'en sais-tu capable? Vraiment?

Corps qui sait monter à vélo même si longtemps sans monter à vélo.

Corps qui sait jouer au aki même si longtemps sans jouer au aki.

Corps qui sait faire l'amour même si longtemps sans faire l'amour.

Corps qui sait jongler même si longtemps sans jongler.

Corps qui sait dessiner même si longtemps sans dessiner.

Corps qui sait écrire même si longtemps sans écrire.

Corps qui sait improviser même si jamais improvisé.

Corps qui sait performer même si jamais performé.

Corps qui sait se battre même si jamais battu.

Corps qui sait marcher même si quand on y pense marcher.

Corps qui sait descendre et monter les escaliers même si quand on y pense descendre et monter les escaliers.

Corps qui sait conduire des machines même si quand on y pense conduire des machines.

Et ainsi de suite. Mémoire du corps. Et pas seulement mémoire. Mais aussi inventions, improvisations. Premières du corps. N'est-ce pas étonnant, tout cela?

Apprends à retraiter consciemment. Rétracte de ton esprit les tentacules. Là où le corps est à l'oeuvre, ne garde qu'un oeil contenté.

de sa voix meurtrie

J'ai pu observer aussi des modifications dans le sommeil et son entour. Mais je ne pourrais dire exactement la part qu'y a l'exploration intérieure, et celle qui ont les circonstances extérieures.

Le jour, je jure que je sens une pression plus grande derrière mon front, dans ce qui doit être le lobe frontal. Si j'y pense trop, je dirais à gauche, lobe frontal gauche. Mais méfions-nous. Et doublement. Ce que j'interprète comme pression ou pulsion interne n'est peut-être, en fait, qu'un étirement tout externe, dermatologique.

Dans un certain état méditatif extrême, très surprenant la première fois, mais devenu quasiment habituel, en tout cas récurrent, les paupières s'écarquillent à un point insoupçonné. Elles perdent même, alors, leur mouvement réflexe : je dois penser à cligner, pour humidifier un peu les yeux, sinon la vision devient très blanche et floue, à cause de l'assèchement. Le front aussi bien sûr s'étire. C'est même un peu lui qui tire les paupières. Tout cela, contrairement à ce qu'on est peut-être tenté de penser, sans effort aucun. C'est même l'inverse : il faut forcer pour rabaisser un peu les paupières et le front et éviter ainsi trop d'assèchement oculaire, désagréable.

Or cette expérience extrême, répétée, aura eu des effets constants. Je suis certain que, si on avait pris la mesure de mon écart de paupières avant le solstice, puis maintenant, on constaterait un élargissement sensible, voire considérable.

Ce qui expliquerait, dis-je donc, la sensation au front.

Reste que, même superficiel, c'est un symptôme physiologique non négligeable. Et que, par l'expérience et la récurrence, mes jours s'en trouvent modifiés.

Et ainsi mes nuits. Plus éclairées, dirais-je. Plus allumées. Pourtant mon sommeil est meilleur, de beaucoup meilleur qu'avant le solstice. Il était agité. Il est maintenant allumé.

Les rêves même apparaissent plus clairement. Ils se montrent. Cela même que le jour j'affronte, et qui sournois se tapit, cela se réfugie dans la nuit. Mais ce n'est plus un refuge si sûr. Une sentinelle s'y trouve, qui promène le faisceau de sa lampe-torche. Et qui au matin, dépose à mes pieds des proies non encore mortes, effrayées. Celles-ci auront plus de mal cette fois, de jour, à se tapir, à m'échapper.

Déplacement même des réactions. Quand un problème de jour occupe en sourdine notre esprit. Chacun sait de quoi je parle. Un problème réel, ou une difficulté, une nouveauté. Mais pour laquelle il y a peu qu'on puisse faire, sinon attendre, et passer à travers. Mais le cerveau la nuit traite cela comme un problème. Problème quasiment mathématique, en tout cas soluble, non désespéré. Fonctionnement mal à propos, qui produit des rêves d'un type très particulier. Rêves-pensées, rêves-travail, rêves mathématiques. Et qui donnent parfois l'illusion d'une solution. Solution en fait vide de contenu, qui ne garde de la solution que l'enthousiasme, l'eurêka.

Et c'est cela, précisément, qui avait changé. Non pas le fonctionnement, mais la conscience et la clarté de ce fonctionnement. La mémoire vive, présente du eurêka, au moment où il s'est présenté. La joie et l'ouverture immense, la plénitude de cet eurêka, apprécié pour la première fois, là où je n'avais jamais vu dans ce type de rêve qu'ennemi et souffrance.

Et même enfin le réveil. Il faut dire que j'avais changé de réveille matin - j'en avais assez de la radio et de l'orientation bien trop hâtive qu'elle donne à la journée. Alors j'avais programmé mon téléphone portable. Au réveil, ces mots, d'un abord étrange : Mon téléphone de sa voix meurtrie. Comment ce mot, "meurtrie", qui est celui (avec "téléphone") dont je me rappelle le mieux, dont je suis le plus sûr, comment ce mot, donc, a pu me venir aussi facilement, au premier instant du réveil?

Je ne sais pas. Mais j'ai compris ensuite d'où ce mot venait. Quand je médite, je programme la sonnerie de mon téléphone. En fait, c'est une vibration. Ce sont deux vibrations courtes, suivies d'une vibration très longue, et comme plaintive. Cela, je l'avais déjà remarqué, plus ou moins consciemment (j'en ai vaguement souvenir).

Pour une partie de moi, c'était une remarque insignifiante, négligeable. Mais pour une autre partie de moi, moins consciente, c'était au contraire une remarque absolument valable, même importante, et qui méritait bien un langage aussi poétique, dans le registre de la plainte, du lamento, et surtout cet adjectif très solennel : "meurtrie". De sa voix meurtrie...

irradiance

Ce dessin me rappelle la glace noire. On y reconnaît le même genre de créature, sous-marine, tentaculaire, pieuvre, mais isolée et grossie, quasi-individu.

L'idée pourtant, c'était la chaleur. Heureusement qu'on a dépassé les oppositions glace/feu, froid/chaleur, sinon on n'y comprendrait plus rien.

La chaleur, oui, logée dans le bas-ventre, pas ailleurs. Dans le centre de gravité, exactement comme de la terre le noyau. Se loge là une boule de chaud, matière en fusion, liquide sans aucune doute. Lave. Très antérieure aux craquements et aux dressements de la croûte. Suffit qu'on s'y arrête - on sent alors le sang chaud, son coulement, son roulement.

En aiguisant encore l'attention, on peut faire cela irradier. Non en balayant d'autres parties du corps ni la croûte, mais au contraire en concentrant très fort la boule, comme pour la faire imploser, franchir le mur de Planck. Ce serait comme (sacrés comme) une boule de gélatine qu'on presserait dans ses mains, et qui de ce fait filerait entre les doigts, éclaboussant, irradiant.

C'est une forge, là-bas. On voit bien sur le dessin qu'il s'y passe des choses. Invisibles. Souterraines. Il y a de la main et du marteau, là-dessous, pas de doute.

Trop souvent, on se perd en périphérie, en surface. On décrit tous les petits craquètements (ce mot, déjà, s'il existe), tous les petits glissements, les tremblements, les frisures.

Alors il fait bon de temps en temps de rentrer au foyer, au centre de sa propre petite terre. Ça fait chaud en dedans. Et ça irradie au dehors.

flottant, et coupant

Ah tiens! Les revoilà, ces créatures de la glace noire, ces êtres tentacules, êtres pieuvres, êtres sans mains. Et elles semblent aux prises avec un éclat, les pauvres.

L'action se situe au-dedans, bien sûr. Ces bêtes-là, ça ne sort jamais. Ça reste dans les profondeurs, à peine si cela (rarement, très rarement) affleure.

Il y a eu, donc, éclat. Quand? Difficile à dater. Il faudrait du carbone 14. C'est peut-être un vieil éclat. Peut-être pas.

On ne sait même pas d'où il vient, cet éclat. De quelque tension, sans doute. Quelque chose désunie ou décalée dans la composition kaléidoscopique de soi-même comme surface instable. Une erreur, un bris. À quoi bon restreindre l'éclat à son objet, toujours secondaire?

Cela depuis (oui, mais quand? quand?) flotte dans l'espace intérieur, au gré de rien du tout. L'éclat n'a pas de gré, ne désire rien, n'obéit à rien. Est là seulement, et coupe.

Parce que voilà. Un éclat ce n'est rien, rien que propriétés. Au nombre de deux au moins : flottant, et coupant. Nos êtres sans mains s'y frottent et s'y piquent. S'y coupent et s'y empalent. Dur d'être un petit être sans main sur le chemin d'un éclat.

Pourtant les voici attirés, curieux, y allant, y retournant, malgré tout, parce qu'eux ont un gré, eux oui, un gré bon, un gré mal, des grés. En tout cas comme des mouches à l'ampoule. Quand passe un éclat, les créatures inhumaines lèvent du fond de l'homme, du fond du puits. Il faut les voir se frotter le dos aux bords tranchants de l'éclat. On dirait qu'elles aiment ça! C'est comme de se gratter. Pourtant elles en saignent (noir), et peut-être en meurent.

Quelle importance? On ne risque rien, vraiment, sauf à perdre la main, sauf à oublier sa main. Descendre, oui. Observer, oui. Mais n'allez pas vous identifier à ces pieuvres! Vous n'en remonteriez pas. On vous verrait vous frotter de même sur les tranchants. Ce serait extrêmement fâcheux, et douloureux. Sachez-le seulement.

Laisse les éclats à ceux qui les aiment.

paysage oblique

Rien là de très original, dans la facture. Aucune importance : le dessin n'est encore pour moi qu'enclencheur d'écriture. C'est un intermédiaire entre l'introspection nue et le travail des mots, un formidable révélateur de signes.

Ainsi sur ce dessin, d'apparence banal, je relève une foultitude de petits signes, de petits motifs signifiants, de lignes de force et de tensions devenues, avec le temps, de plus en plus visibles, reconnaissables.

La vitesse d'esquissement des formes semble favoriser l'affleurement des détails récurrents.

Ainsi on retrouve bien sûr l'oblique, partout l'oblique, jusqu'au fond, qui est le vent dominant du tableau - partout règne l'oblicité, posture qu'on a appris à connaître, et à lentement accepter.

Cela penche, et la petite silhouette aussi. Toujours du même côté, vers la droite. Ce qui en soi est une sorte d'incongruité, qui va dans le sens de l'oblicité. Incongruité : façon de parler, bien sûr. Mais on sait aujourd'hui ce que cela peut vouloir dire. On sait qu'aller de gauche à droite, c'est aller vers l'autre, vers l'inconnu, alors qu'aller de droite à gauche, c'est retourner à soi, au familier. Droite, aventure. Gauche, bercail. C'est connu, cela relèverait d'un rapport ancien et intime à l'écriture : inutile de m'étendre sur le sujet. Or mes silhouettes penchent toujours à droite. Toutes les silhouettes que j'ai dessinées dans les dernières semaines penchent à droite, systématiquement. Aussi ma calligraphie penche-t-elle à droite (j'écris à la coulée). Pas question ici d'interprétation avantageuse, ce n'est pas cela. Seulement, pour rappeler que la droite est le côté de l'étranger, de l'autre. Et c'est toujours le même schéma. Il y a cette silhouette qui oblique à droite. Une main là se dessine discrètement, comme pour prendre appui. Appui sur l'autre, sans aucune doute. J'ai dit déjà comment ambivalent, cet appui. Je n'ai pas fini d'élucider cette main. Pourtant je le voudrais bien. Il y a là un mystère. Une main qui s'appuie, mais aussi une main qui vient en appui, en aide, en protection. Prend appui d'appuyer. Se soutient de soutenir. Est-ce si simple?

Cette fois, la masse menaçante est dessinée. Je n'aurais pas dû, elle jure. Je l'ai dessinée après que j'eusse déjà interprété le dessin, relevé, sitôt esquissé la silhouette et le paysage, le retour du motif de l'oblicité et de l'appui. Ce n'était pas nécessaire de la rendre aussi littéralement, cette masse. La forme et l'agencement de tous les autres éléments suffisent à la deviner, la détecter.

Je pourrais aussi parler de la tige brisée de l'arbre - arbre traumatisé, simple projection du traumatisme dont l'oblicité serait une sorte de symptôme.

Et puis parler de l'oeil en haut. Voilà qui est nouveau, et très étrange. Qu'est-ce que c'est que ce grand oeil qui me regarde? Dieu? Le père? Pas sûr. En fait j'ai commencé par dessiner cet oeil, pour ensuite le dégénérer en espèce de nuage, et l'ensemble du dessin en paysage. L'oeil serait, comme l'arbre, projection (au sens le plus cinématographique) extériorisante d'un certain état intérieur. Parce que c'est l'observation même qui seule fonde ce dessin. Parce que la motivation de la main, ici, son moteur, c'est simplement d'y regarder, pour voir.

Et le lac? Simple mièvrerie, probablement - ne cherchons pas trop loin.

des syntaxes d'affaissement (1)

Dans ces moments il faudra bien parler d'aplatissement, ou d'affaissement, ou de laminage (même les mots on les cherche).

De ce qui est plat (comme on dit d'une batterie déchargée qu'elle est à plat, peut-être), est-il possible de trouver à relever? Il faudrait bien. Le problème, c'est que c'est un état qui affecte beaucoup l'usage du langage. Mais aussi tout autre forme de maniement des signes - le dessin est difficile, l'écriture est difficile, la lecture est difficile... Au fond - je veux dire dans les profondeurs -, il doit y avoir encore de la langue en travail. Il doit y avoir encore des syntaxes, à trouver. Ce qui est affecté plutôt, ce sont les croisements de signes en surface : le choix des mots, le choix des formes. Le choix simplement, peut-être. Dans cet état, à l'extrême, on ne choisirait plus. D'ailleurs tout nous est hostile, tout nous tombe des mains, littéralement.

C'est la fatigue bien sûr, mais c'est plus que la fatigue, c'est autre chose. Encore je cherche mes mots. C'est... C'est un état très étrange de neutralisation, plus que de décharge. Décharge, cela dit transfert de force, il me semble, passage du positif au négatif, ou l'inverse, qu'importe. Ce n'est pas cela. Je pense à des schématisations que j'ai vues dans des livres de cosmologie. Je ne me souviens même plus quel livre (Brian Green, La magie du cosmos?) ni précisément un schéma de quoi (ç'avait rapport avec un certain rayonnement de fond, et le schéma... trop d'effort déjà, pour si peu).

J'ai sali quatre ou cinq pages de carnet de croquis avant de faire ce dessin. J'ai aussi écrit un autre texte avant d'écrire ce texte (sauvegardé dans brouillon, failli l'effacer). Difficile de décrire cet état de l'intérieur de l'état même. Difficile même d'essayer de s'y intéresser, parce qu'état plat, mais aussi parce que contraire à l'intérêt : désintérêt quasi total. Étrange aussi (ce mot accroche quand même un minimum d'intérêt)... - le temps d'écrire la parenthèse, et j'ai perdu le fil de mes idées (symptomatique également, très symptomatique).

Qu'est-ce qui motive cet état d'aplatissement (je suis sûr qu'il y a un meilleur mot)? À quoi cela sert-il? Quelles poulies roulent derrière? Est-ce un mécanisme de préservation, comme d'un ordinateur les données? Pourquoi les fonctions de la mémoire sont-elles alors autant affectées? Et quelles compensations, s'il y en a?

Je voudrais (mais la force me manque - c'est précisément un état d'affaiblissement, autre mot possible) - j'ai failli perdre encore mon idée, mais rattrapée de justesse - je voudrais donc m'essayer à écrire en cet état. Pas écrire comme maintenant. Quoique, c'est déjà ça. C'est déjà infiniment plus que d'habitude, où je ne fais rien, malgré que j'essaye. Non, je voudrais écrire plus vite, plus automatiquement, en cet état. Rien que pour voir ce que donnerait une langue privée de mémoire et de finesse dans le choix des mots. Une langue toute souterraine, aplatie, nappée (surpris d'avoir trouvé ces mots, l'état m'a-t-il échappé? ou m'en suis-je échappé?). Je voudrais des syntaxes d'affaissement (et c'est ce mot-là que je retiendrai finalement, et placerai en titre, même si).

étoilement

Que tente d'agripper la main dans cette violence, ce déchirement?

Je m'étais dit : j'ai trop à écrire, et en même temps pas sûr d'arriver à écrire quoi que ce soit de ce trop. Alors j'allais descendre, je m'étais encore dit, au soubassement même de ce trop-plein, et de cette complexité. Au lieu de parler de ceci ou de cela, j'allais dessiner, puis écrire à partir du mouvement qui sous-tendait les différents éléments, où je me trouvais comme déchiré.

Sans trop prendre le temps de réfléchir alors, cette forme en étoile. C'était un éclair, de pensée quand même, pas totalement pragmatique. Avant de poser le crayon sur la page, je savais plus ou moins que j'allais tracer une forme étoilée, ou écartelée. Une forme divergente.

Deux lignes, trois lignes, cinq pointes - et la main s'est emportée. Qu'avait-elle besoin de tant de violence, cette main? Je ne sais pas. Mais ça lui a fait un bien fou, et moi avec. Lignes, traits, crochets, et tant mieux si ça salit! Les maillons se déchaînent, se distordent - rompus, les enchaînements sans fin!

Juste avant le dessin il y avait eu le rêve. Les siestes dans le noirceur de fin de journée produisent en moi des rêves sourds et corporels, angoissants. Je ne me souviens que de défense et séparation, détachement d'un corps d'homme autre, comme d'un combat viril pour préserver son intégrité propre. L'autre corps tenait paroles, et était mécontent qu'ainsi je le repousse. Violence.

Comment le corps ferait-il la différence entre la veille et le sommeil? Pour lui, c'était encore le même état, le même enjeu de séparation, de diffraction, de repoussement, voire d'écartèlement. Mouvement centrifuge, étoile - la main relâchait sur la feuille la tension accumulée des muscles et des tendons. Bien, ça fait.

Même que le corps demanderait plus grand, et on comprend ces peintres qui attaquent des toiles géantes. Quelle frénésie ce doit être! Quelle excitation! Quel soulagement! Et quel épuisement...

Et pourquoi toujours cinq branches aux étoiles? Qu'on y pense. Exploser à échelle de main ou à échelle de corps, ce sont toujours cinq pointes, cinq saillies qui cherchent à se démembrer, à se séparer.

des syntaxes d'affaissement (2)

Une nouvelle chance peut-être d'attaquer le plat, la vallée, la dépression, l'affaissement. Tant de mots pourtant, j'aurais cru... Mais c'est un relief qui m'est familier, le relief même m'est familier, les mots qui disent relief, des années que je les cherche, les trie, les choisis. C'est déjà ça de gagné. Continuons. Parce qu'au-delà, ou plutôt en-deçà, je crains de ne rien trouver, ou plutôt, nouvelle attitude, j'espère ne rien trouver, ne rien trouver que des syntaxes d'affaissement. C'est bien cet état, retrouvé, reconnu. L'indécision, l'oubli, les trous de mémoire. Des pans mentaux s'abattent. Des terrains s'affaissent. Pourquoi? Si seulement on savait, peut-être on accepterait mieux. Presque, on irait gaiement. Façon de parler, mais quand même. Comment, en cet état qui tarit l'enthousiasme, l'intérêt, et laisse pourtant, à ne rien faire, dans la bouche un goût d'insatisfaction? On fait un, deux, trois, quatre dessins. Certains pas mal, mais qui n'ont rien à voir avec l'état dans lequel on est. On les réserve - comme si, il y avait possibilité de mise en réserve, en mémoire, mais impossibilité ou difficulté d'y puiser, de décaisser comme ils disent, les financiers. Trou noir - il faudra bien y venir, puisque tout y va, tout y converge (ces répétitions mêmes, sont chercher ses mots, sont insatisfaction, peut-être ceci alors? peut-être cela? jamais content - phrases qui me sont habituelles, mais aggravées aux jours ou soirs d'affaissement). Trou noir donc, parce que prend mais ne rend. Faux, rend quand même, paraît-il, mais d'une émanation ou gravitation qui nous est obscure, cachée, retardée, difficile même à admettre. Qui perd gagne, mais gagne quoi? Des phrases comme celles-ci, qui font rouler les billes de mots à la surface du texte, sans aucune justesse ni précision jamais, sans fixité ni mémoire non, des phrases suspendues au-dessus du vide, au-dessus du noir, au-dessus des dépressions de la langue? Où ces syntaxes, noires, courbes, implosées? Pas là! Non, ce n'est pas cela. Trop d'explication, trop. Il faut plier au contraire, plier, replier, encore et encore, jusqu'à ce que. Ici? C'est singulier, qu'arrive aux mots, reste quoi? Chercher, cherche. Là, au long des phrases, allongement des phrases, oui, dans l'allongement même, serait-ce cela? On en ferait des routes. On entrevoit des routes. Des routes d'Amérique. On allonge, on s'allonge, on se désintéresse, les images mêmes, les phrases mêmes, se désintéressent de nous. De notre allongement, de notre désolement, à travers vallées, à travers dépressions, à longueurs de prairies, de forêts. Si seulement on savait, on ne saura jamais, que s'allonger, que s'étirer, le long des phrases, de chaque bord les images, désolées, ennuyées, désintéressées, littéralement désintéressées, sans attente, sans enthousiasme, insatisfaites pourtant, inconsolables, inconsolées, désolées. Dans les affaissements les routes, dans les affaissements les voies ferrées, dans les affaissements les lignes haute-tension, sont syntaxes, sont longueurs, sont chemins, sont traversées de vallées et autres dépressions, d'un relief si large, si étendu, si plat, que c'en est une tristesse. Chemins, lignes, voies, routes, construits, comme établis, cimentés, dans la longueur, dans l'allongement, dans l'affaissement. Des tracés de vallées. Des courbes aux pourtours des montagnes. Des chemins, des paysages réservés, qui ne rendent rien à les parcourir, seulement émanes, seulement gravitent, attendent, nous font attendre. Ce sera long encore, ce sera des années, ce sera à force peut-être, ce sera dans les rapports, dans les dégagements. On verra, peut-être.

abstraction d'oblicité

Que permettrait de voir, à présent, l'abstraction la plus pure? Peut-être rien de neuf, justement, dans la concrétude du monde, mais ses figures les plus simples. Il y a un rendu d'évidence que la figuration ignore ou brouille sous ses traits compliqués. Ici, rien de cela : ne reste que le fond, les masses.

Une ligne oblique tirée entre un cercle et un ovale, ou, pour le dire autrement, un cercle rond et un cercle aplati.

Ces relations nous sont devenues si familières. Et pourtant, on les oublie si facilement, qu'il est bon de se les rappeler, même sous ces formes simples voire simplistes, pour tenir dans la durée.

L'oblique est ma posture. Pourtant je ne suis pas que cette ligne. Je suis aussi bien le cercle, rond ou aplati. Mais le cercle serait l'autre, les autres en moi, alors que la barre oblique serait la position, la solution d'équilibre appelée je, appelée moi.

Le cercle rond est frontal. C'est ainsi que je vois une partie des autres, ou une partie de l'autre en moi. Le cercle aplati se passe de commentaire. C'est encore une partie des autres, de l'autre, mais couchée, affaissée. Personne bien sûr n'est entièrement rond ou plat : ce sont des formes intérieures, propres. Reste que c'est là que je, que le je se glisse, entre le rond et le plat. Il se glisse là parce qu'il a peur du rond, du frontal. Ainsi du haut il penche, il fuit. Mais que cette peur ou faiblesse, acceptée, permette de protéger, de couvrir l'autre cercle, l'aplati, l'affaissé, pourquoi pas? Et que cette protection soit aussi appui, au deux sens du terme : on vient en appui, mais aussi on s'appuie, à-demi on se repose.

Imaginez seulement, de ce point de vue, quelles relations vous serait révélées du monde. Puis appliquez le même exercice à vous-mêmes...

à plein corps

On revient à la main. Et la main revient à ce qu'elle veut. Quelques lignes lancées, failli tourner la page, commencer un nouveau dessin. Et puis non, essayons d'en tirer quelque chose.

On reconnaît le motif. Tout se fait de plus en plus reconnaissable, que c'en est presque apeurant. Cette fois aux dents métalliques, à la mâchoire dentelée on revient.

Soi-même oblique et sombre, réversible. Quelques membres en saillie, dont, au plus près, celui que la mâchoire attaque. Mais le corps entier d'un seul tenant : n'importe quelle saillie ferait l'affaire. Plus de découpage, de réduction, de partialisation. On voit bien à la taille de la silhouette, en regard de la mâchoire : le corps entier y passera. C'est la mort.

Mais pour l'instant, une distance quand même. Pas de sang, pas de morsure, pas de brisure. C'est l'angoisse seulement de la mort. Ancienne, infantile, traînée jusqu'à moi.

La machine. Le dessin rappelle même le graphisme à l'ère de la machine, le combat militant. Cela vient sans doute, et sans doute seulement, du mot "machine". Si le dessin touche aussi à la sphère mentale du langage (je le crois). Machine. Mot qu'on emploie aussi pour parler du monde, comme s'il était méchant, menaçant : la machine, le système. C'est cela ici, qui peut m'aspirer et me broyer, mécanique de succion et de manducation des chairs.

Et encore, en contrepartie, la main libre cherche appui. Mais de même que les autres membres, la main du corps ne se sépare, mais fait bloc, et s'interchange. Chaque membre donc inclus dans tout le corps, lui atomique, indivisible, réversible.

C'est là, et là seulement, qu'est le progrès, contre la machine broyeuse. Dans l'indivision, l'arrondi, le plein du corps. Si on doit en passer par là, ce sera entier, intégralement, pleinement, fondamentalement. L'angoisse sera dénomination, dénominatrice, ou ne sera pas. Et même les peurs, ces fragments, ces fractions, seront chacune immanquablement rapportées au dénominateur le plus commun, au partage absolu, ancien, premier et dernier - à la mort.

Commentaires